新华社报道哈工大深化教育科技人才一体改革

哈工大全媒体(李双余/文)9月11日,新华社客户端推出《深化教育科技人才一体改革的“哈工大实践”》,报道我校主动求变、前瞻布局,以敏捷响应推动教育科技人才一体化发展,努力回答“人才培养如何对接国家需求”的时代命题。

相关报道如下:

深化教育科技人才一体改革的“哈工大实践”

半月谈记者 杨思琪

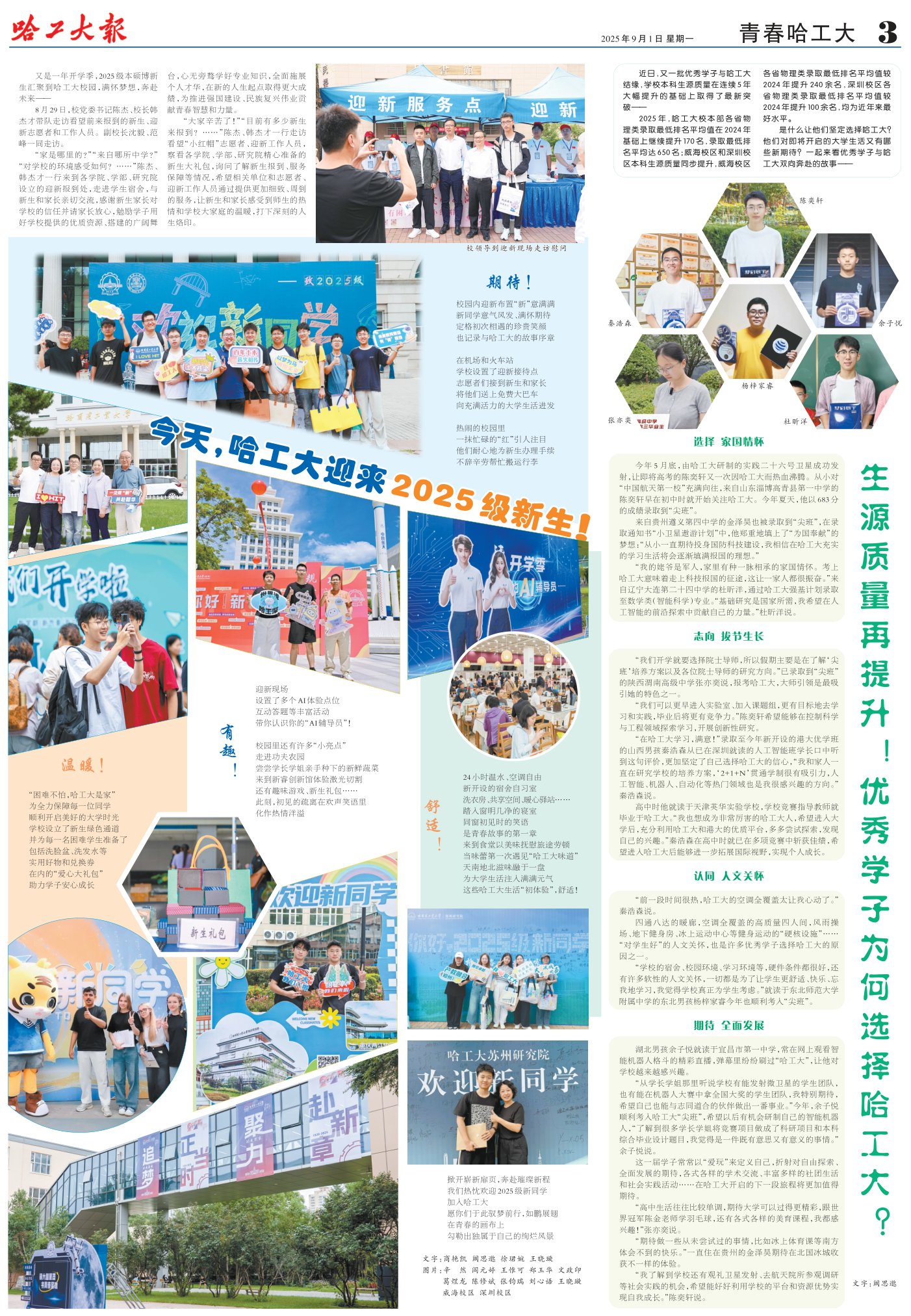

当1999年出生的朱澳站在答辩席上时,或许未曾想到,自己正成为我国高等教育改革的一个标志性注脚。这名毕业于哈尔滨工业大学仪器科学与工程学院的硕士研究生,在中国核电工程有限公司实践期间,针对企业难题需求,成功研制核化工专用测控仪表,最终以“实践成果”替代传统学位论文答辩。

哈工大仪器科学与工程学院硕士研究生朱澳(左一)在企业导师的指导下开展实践

面对“卡脖子”技术难题和产业发展对创新人才的迫切需求,哈尔滨工业大学主动求变、前瞻布局,不断优化培养模式,持续激发学生潜能,努力回答“人才培养如何对接国家需求”的时代命题。

“当前,科技竞争日趋激烈,谁转型慢、谁就会面临淘汰。这种形势迫切要求大学把握大势,以敏捷响应推动教育科技人才一体化发展,从源头上掌握战略主动权。”中国工程院院士、哈工大党委书记陈杰说,高校与企业同频、科研与产业共振、人才与需求匹配,一定能锻造出支撑国家发展的“工程巨匠”和“创新先锋”。

打破“一张卷子考到底”

“高校人才培养普遍存在与产业脱节的问题,导致学生毕业后需重新适应企业需求、培养实践能力。”哈工大副校长沈毅坦言,我国产业门类齐全、优势明显,但在原始创新方面仍有不足,需要从教育端寻求突破。

在这样的背景下,哈工大着力构建“四共四通”人才培养新机制。

“过去,专业学位与学术学位‘一张卷子考到底’,现在是两条赛道并行。”哈工大研究生院常务副院长宗影影说,自2022年启动工程硕博培养改革专项以来,学校各类校企联培专项研究生招生规模已突破2000人。

哈尔滨工业大学校训“规格严格,功夫到家”

在招生环节,哈工大积极推进校企联合招生,面试中企业专家占比超半数。“硕士1+2、普博1+3、直博2+3”的培养模式,将“工学交替”贯穿始终。

与此同时,哈工大实行分类发展、分类评审。改革前,专业学位与学术学位培养模式趋同,导师常混淆两类学生。如今,学术学位侧重理论创新,专业学位突出工程实践,各培养环节考核评审小组成员中均有行业企业专家,确保学生成果与产业前沿紧密结合。

“这不是降低标准,而是换了一把更贴合产业需求的尺子,要让专业学位研究生敢说‘我的成果在生产线上’,而不只是‘我的论文在期刊上’。”哈工大仪器科学与工程学院副院长陆振刚说。

在“真场景”中解决“真问题”

不少企业界人士认为,教育科技人才一体化的核心,在于真正打破高校与企业的“围墙”。

在中车长春轨道客车股份有限公司工程研究中心,哈工大硕士研究生高铭远与企业工程师并肩作战,开展永磁牵引系统无位置传感器控制技术的研究。

为了锻造更契合产业需求的拔尖人才,校企双方团队在会议室、实验室、生产一线开展多轮深度研讨,从课程体系设计到科研项目选题,力求精准匹配。一个个源自生产实际的科研需求被精准捕捉,成为研究生实验室课题,同时转化为校企合作项目,形成良性循环。

在哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司副总工程师覃大清看来,校企联合培养模式成为国家重大专项需求、学校科研成果转化需求、学生科研能力发展需求的核心交汇点。

据统计,哈工大首届工程硕博士培养改革专项70名硕士已毕业,超98.6%落实毕业去向。“多家央企对哈工大联合培养的学生很认可,一些省份还为学生提供工程师职称。”哈工大研究生院培养处副处长侯磊说。

要敢于培养一大批“王兴兴”式人才

今年初,杭州“六小龙”横空出世,这场“科技狂欢”背后,“梁文峰、王兴兴”式的创新人才和创新团队究竟是如何产生的?

“像哈工大这样的高校不能等,必须主动针对国家需求和产业问题,不仅关注传统领域,更要将目光投向创新创业,力求培养具备原始创新能力、能够托举未来的领军人才。”沈毅说。

今年5月,哈工大在苏州研究院启动“创业驱动创新人才托举工程”,旨在有意识、有组织、有目标、有举措地推动创业驱动创新人才及团队培养。

在哈工大,从来不缺创新创业典型。出生于1992年的冷晓琨毕业于哈工大计算机专业,凭着“玩”机器人,2015年在学校创业孵化基地创办了第一家公司,取名为“乐聚”,公司从13人发展到数百人。

“创业驱动的创新人才培养,最终目的是培养出能解决企业和产业关键问题的创新人才。”沈毅说,目前,学校正在全校范围内选拔有志向的研究生,依托学校科研优势与长三角区域产业资源优势,打造未来科技领军者和行业变革推动者。

为构建“跨国共育”的开放格局,服务国家对外开放战略,前不久,哈工大牵头筹建“中国-上合组织博士生培养创新中心”,创新性地构建博士生联合培养模式。

遇到困难不怕,怕的是止步不前

近年来,哈工大一直在探索全新人才培养模式。“哈工大的创新是一种文化自觉,从建校之初专注铁路建设,到新中国成立后服务工业现代化,到转向航天国防领域,再到如今瞄准尖端科技,始终走在时代最前沿。”中国科学院院士、哈工大校长韩杰才说。

“马斯克的星链计划和特斯拉电动车,靠的是原始创新;华为顶住封锁,靠的是技术突破。”沈毅说,评价人才的标准更应看重其对社会的贡献和创新,这是首先要凝聚的共识。

人才培育的质量,取决于导师队伍的水平。2024年4月,哈工大成立全国首家研究生导师发展中心;2025年6月,在教育部的倡导下牵头组建“中国研究生导师发展共同体”,发布《研究生行业导师管理办法》,明确研究生行业导师“随时申请、按月审批”。

“哈工大将进一步构建多维评价体系,强化对解决复杂问题能力、技术原创性贡献及实际应用价值的深度考察与实质认定。”沈毅透露,未来学校将持续推动教育教学改革,注重“厚基础、重交叉”,以“留白式”教育代替“填鸭式”教学。

这些改变背后,是教育生态的重塑,更是人才培养范式的革新。正如朱澳在实践成果答辩时所说:“我们的战场不在考场,而在车间;我们的勋章不是证书,而是解决的难题。”

报道链接: